昨今、世界的にeスポーツの人気は高まっており市場も急成長する中、様々な業種の企業も参入を始めました。

そこで今回はeスポーツ市場の現状と今後の可能性について、経営コンサルタントの美田和成さんにインタビューしました

―:まず基本的なことを伺いたいのですが、お仕事について教えていただけますか?

美田氏:ゲーム会社やデータ分析会社の経営に関わる傍ら、A.T.カーニーというコンサルティング会社でメディア・エンタテインメント領域のコンサルタントもしており、ゲームを含めたエンタメ企業の市場調査や事業戦略策定、組織作りのお手伝いをしております。仕事柄、守秘義務がありますので、お話しできることは限られているのですが、本日はどうぞ宜しくお願いいたします。

―:よろしくお願いします。まずは日本における昨今eスポーツ市場が日本でも盛り上がりを見せてきました。日本のeスポーツ市場の規模はどのくらいなのでしょうか。

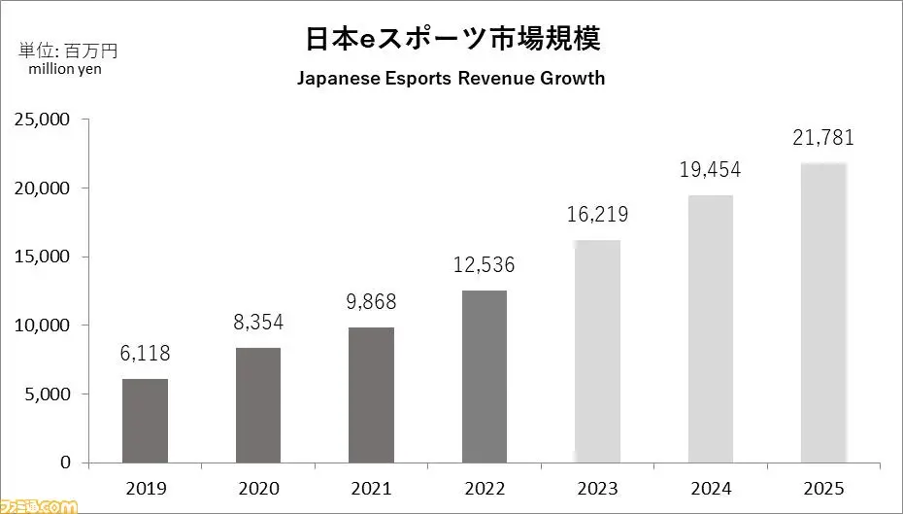

美田:年々注目度が高まっているeスポーツ市場ですが、コロナ渦においてもオンラインでプレイ・配信ができる強みを活かして成長を遂げてきました。日本のeスポーツ市場は2025年までに210億円を超えるとも予測されています。

出典:日本eスポーツ白書2023

eスポーツ元年と呼ばれた2018年から日本では年々高い成長率を見せており2023年現在では推定162億円を突破しております。当初は130億円突破を想定されていたので、想定以上の成長を遂げていることがわかります。

―:グローバル全体でのeスポーツ市場規模はどのくらいなのでしょうか。

美田氏:グローバルのeスポーツ市場を見ると2023年は17.2億米ドル、2023年には67.5億米ドルまで成長すると予測されており、年平均成長率は21.5%になります。日本と比べると規模ではかなりの差がありますね。

―:どのような企業がeスポーツ市場に参入しているのでしょうか。

美田氏:すぐに思いつくようなゲーム領域の企業以外にも様々な企業が参入しています。ゲームを支える回線関連、デバイス、大会運営会社はもちろんのこと、飲料・食品会社もゲーマーを支える企業の1つとしてeスポーツ市場では主流になってきました。その他にもチームのブランド力を上げるアパレル会社など新たなビジネスチャンスを生み出す可能性を求めて多くの企業が積極的に参入しています。

―:eスポーツ市場の客層はどの年代が多いのでしょうか。

美田氏:客層は約50%が35歳以下の男性と言われています。また、eスポーツに日常的に触れているユーザーのうち約74%が正規雇用者で約44%が高所得者になっています。そのため、スポーツやファストフード、自動車など若年男性をターゲットにした企業も多く参入しています。

―:なるほど。日本のeスポーツ市場の収益構成はどのようになっているのでしょうか。

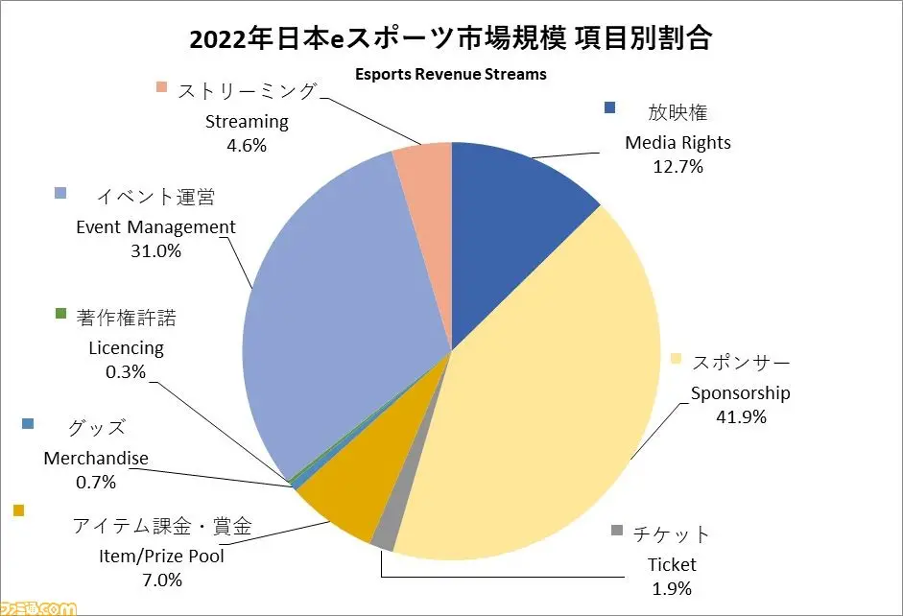

出典:日本eスポーツ白書2023

美田氏:eスポーツ市場で最も大きな収益を生んでいるのがスポンサー料ですね。そして近年では日本でもイベント運営に実力のある事業者が揃ってきており、イベント運営においても収益を生み出しています。これによりB to Bの事業領域の成長も今後期待されています。

―:これらの収益はどのように生まれているのでしょうか。

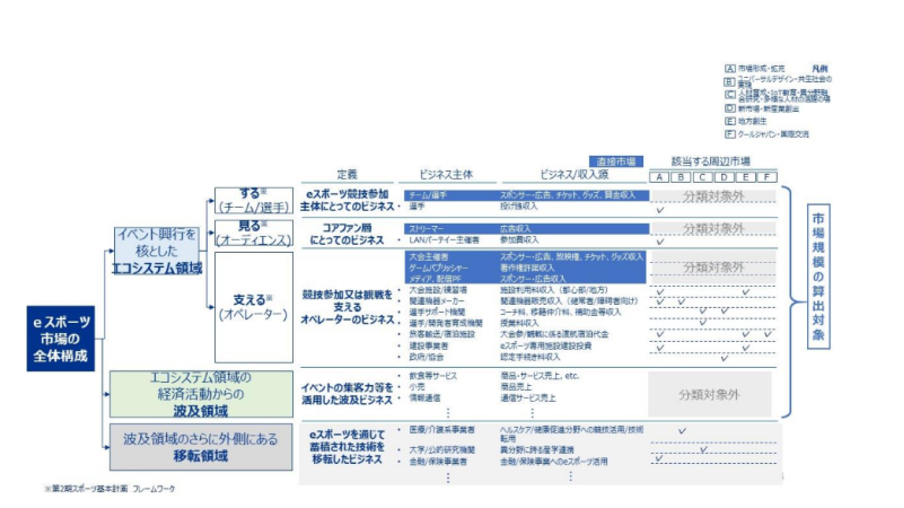

出典:日本のeスポーツの発展に向けて~更なる市場成長、社会的意義の観点から~

美田氏:eスポーツの資金の流れは「エコシステム領域」と「波及領域」の2つに分けられます。その中でエコシステム領域は「する」、「見る」、「支える」(スポーツ庁の分類)からなります。

具体的にお話しますと、1つ目の「する」はチーム・選手といったeスポーツ競技の主体が行う領域で、主にスポンサー・広告、チケット、グッズ、賞金、投げ銭収入が対象となります。

2つ目の「見る」ですが、これはオーディエンス、コアファン層にとっての領域。主にストリーマーやLANパーティ主催者の広告、参加費収入が対象となります。

最後の3つ目の「支える」は、「する」、「見る」を支えるオペレーターの領域で大会・イベントの主催者、パブリッシャー、大会施設/練習場、デバイス関連メーカーが行うスポンサー・広告、放映権、著作権許諾、施設利用料、機器販売収入などが対象となります。

―:なるほど。それでは次に「波及領域」について教えていただけますでしょうか。

美田:波及領域とは主にイベントの集客力を活用したビジネスになります。今ではイベント会場での飲食物の販売やデバイスの販売などは主流になっていますよね。

―:今挙げていただいた領域以外でもeスポーツビジネスの可能性はありますでしょうか。

美田:波及領域のさらに外側にある移転領域というものがあります。これはeスポーツを通じて蓄積された技術を移転したビジネスのことを指します。金融・保険事業へのeスポーツの活用や観光業への振興、引きこもり人材の活用などが行われています。

―:なるほど。企業がeスポーツ市場に参入する意義・魅力はいろいろとあるのですね。

美田氏:そうですね。企業にとってeスポーツ市場に参入する魅力はいくつか挙げられれますが、以下のような要素に魅力に感じて参入する企業が多いように思います。

- 今後の市場成長率の高さ

- 若年層に向けたPR効果の高さ

- 大会・イベントの集客力の高さ

- SNSなどを通じたインターネット環境での情報拡散力の高さ

海外においては、eスポーツは従来のサッカーや野球といったスポーツと比べて遜色のない集客力を誇っています。大会やイベントには数万人以上のファンが足を運び、大きな大会の配信には同時視聴者数が数千万レベルに達することさえあります。

―:なるほど。海外に比べ日本はeスポーツ後進国と言われますが、その大きな要因は何なのでしょうか。

美田氏:主な要因を上げるとすれば「根付いているゲーム文化の違い」と「日本の法規制」になるかと思います。

―:根付いているゲーム文化の違いとはどのようなものになりますでしょうか?

美田氏:人気のあるゲームの「デバイス」と「ジャンル」の違いですね。

まず「デバイス」については、グローバルのeスポーツで主に扱われているゲームはPCゲームです。一方で、日本でこれまで人気を博してきたのはモバイルゲーム、及びプレイステーションやDS、Switchといったコンシューマーゲームで、特に日本はモバイルゲームの比率は非常に高いシェアを占めており、PCゲームが普及していない要因の1つとなっています。日本ではモバイルの普及とともに通勤等の隙間時間を活用してモバイルゲームが幅広い層に普及しましたが、日本のゲーム市場の約2兆円の内、約80% がモバイル市場です。これはすごい数字でアジアでも50%止まりで、欧米だとモバイルは30%程度です。

―:確かにeスポーツ強豪国の韓国では、インターネット黎明期の25年以上前からネットカフェで格安にPCでゲームに触れる環境が豊富にありゲーム環境を含めた文化の違いは大きいかもしれません。

「ジャンル」の違いというのはどのような違いになりますでしょうか?

美田氏:ゲームのジャンルの違いですね。eスポーツで最もプレイヤー人口が多いといわれているのがLeague of LegendsというMOBA系のゲームです。eスポーツで最も賞金総額が高いといわれているDota 2もMOBA系のゲームですね。しかし、これらのゲームは日本ではまだ知名度が低く、人気もそれほど高くありません。時折人気ストリーマーの方が配信を行っているのを目にしますが、他のゲームを配信している時よりも視聴者数が少ないです。

―:そうだったのですね。eスポーツといえばFPSというイメージも強いのですが、日本でFPS人気はどうなのでしょうか。

美田氏:FPSはMOBAに次いで世界でも人気の高いeスポーツジャンルですね。日本ではMOBA人気が低い代わりに、FPS人気が高い傾向にありApex、Valorantのリリースに伴って伸びております。2023年には日本のコミュニティの素晴らしさが世界的にも評価されValorantの世界大会が日本で開催されていました。世界大会でも好成績を日本チームが残す姿も見られるようになってきたので、日本ではMOBAよりもFPSを中心に市場が伸びていく可能性があると考えています。

―: ありがとうございます。では日本の法規制はどのような影響を与えていたのでしょうか。

美田氏:日本には「賭博規制法」と「景品表示法」という法律が存在します。これにより日本での大会では海外の大会のような高額な賞金設定ができないようになっていました。海外ではゲームユーザーからの売り上げを賞金に充てるといったことも行われてきましたが、日本では法に触れる可能性があるためできなかったわけですね。

賞金が低いと強いプロ選手の育成が難しくなります。賞金の低さによりプロゲーマーがゲーム一筋で生計を立てることが難しく、ゲームの技術を十分に磨く環境が整えることができないということが起こるわけですね。

実際プロチームでも最上位のチームは海外遠征での賞金やスポンサー収入等で黒字化しておりますが、それ以外のチームですと収入源がかなり限定的で、オーナーの自己資金で赤字分を補填したり、選手がアルバイトと掛け持ちするなど経済環境が不十分な中で活動しているチームも少なくありません。

―:後進国であることと大きく関係しているのかと思いますが、日本のeスポーツ市場は高い成長力を見せていますが、海外と比べて市場規模が小さい部分はどう見ればよろしいでしょうか。

美田氏:先に紹介したように日本と海外のeスポーツ市場の年平均成長率は共に21%と大きな違いは見られないように見えます。ただ、もともとの日本と海外のeスポーツ市場の大きさの違いを考えると、1%の成長率でも大きな違いがあるでしょう。

市場規模が小さい理由は集客における課題ですね。グローバルでeスポーツといえばPCゲームの大会が主流となりますが、先述の通り日本で主流なのはモバイルやコンシューマー機のゲームです。

こういったデバイス、ゲームジャンルの側面から海外に比べて日本では大会に足を運ぶコアなファン層が薄くなっています。昨今では実際にゲームをプレイしていなくても大会に足を運ぶというファンも増えてきましたが、海外の規模に比べると集客は発展途上と言わざるを得ませんね。

―:なるほど。集客力がまだ弱いのですね。集客とeスポーツ市場の収益ではどのような関係性があるのでしょうか。

美田氏:eスポーツ市場の収益は大まかに分類すると「スポンサー・広告収入」が60%「放映権収入」が20%、「チケット・グッズ収入」が10%となっています。これらすべてはファン数、つまりどれくらい集客できるかで収益が変動していきます。さらにエコ領域である「関連機器メーカー」「専用施設およびその建設事業者」「旅客輸送・宿泊施設事業者」においても集客によって収益が変わりますよね。このようにeスポーツ市場では収益のほとんどがファンの動向によって変動していきます。ファンの総数を考えると、海外に比べて日本はまだこれらの収益を十分に獲得できていません。そのため市場規模がまだ小さい状態になっています。

―:その他に日本のeスポーツ市場で問題になっていることがあるとすれば何だと思いますか。

美田氏:もう1つ課題を挙げるとすれば「eスポーツの地位の低さ」でしょうか。すでに海外ではeスポーツが正式なスポーツと広く認知され、プロゲーマーの認知も高くなっています。韓国のレジェンドプレイヤーFakerは韓国ではBTSと同等かそれ以上の認知度を誇るともいわれていますね。

一方で日本ではゲームは勉強の妨げになるというマイナスな印象を持たれることも多くあります。この点はeスポーツの客層が若年層にあり、まだ上の大人たちとの理解に乖離があるという問題を解決しなければいけないと考えています。

―:日本のeスポーツ市場が今後も持続的に成長していくためには何を行っていく必要があるのでしょうか。

美田氏:eスポーツ市場においてファンの存在は絶対的です。そのため持続的な成長をしていくためにはコアファンの維持、ライトファンの呼び込み、そしてライトファンのコア化が重要になるかと思います。

日本のeスポーツ市場においては既にプロゲーマーが誕生し、大会・イベントが行われる中、まだ不十分ではありますが大会・イベントへの集客に目が向けられるようになりました。徐々に競技化・商業化が進み、成長段階にはいっていると言えるでしょう。

―:コアファンの維持には何が必要となるのでしょうか。

美田氏:コアファンは継続的なプロゲーマーの試合観戦を望んでいます。そのため単発の大会ではなくリーグ形式の大会といった継続的な試合の開催が求められます。eスポーツ先進国ではすでにリーグ化している大会も数多くあるので日本でもそれを見習っていかなければなりませんね。

―:リーグ形式の大会が増えるとプレイヤー側には影響があるのでしょうか。

美田氏:もちろんあります。年間を通じて継続的に大会があるということはプレイヤーのモチベーションにつながることはもちろんのこと、チームと契約することによってプロゲーマーの経済的地位の向上が考えられます。

また、チームによってはセカンドキャリアを提示しているチームもあります。

―:ライトファンの呼び込みについてはいかがでしょうか。

美田氏:ライトファンの呼び込みに必要となってくるのはeスポーツの魅力の発信です。しかし、ただゲームの魅力を発信するだけでは客層の増加率は頭打ちになるでしょう。そこで大きな大会を日本国内で開催する試みや、地域代表制であまりゲームのことは知らないけど応援してみたいという気持ちを作り出す仕組みが必要となります。ある種、地域創生にも関連付けることができます。実際に地方自治体でもeスポーツを絡めた産業振興を検討している自治体はたくさんあります。

大きな大会というと2023年にValoratで世界大会が日本開催となり、様々なメディアが取り上げ大きな話題にもなりましたが、こういった大会の開催には日本国内でのコミュニティの盛り上がりが必要不可欠となります。

―:ライトファンの呼び込みで言えば、ゲームをプレイするストリーマー、VTuberの人気も重要になるかもしれませんね。ライトファンがコア化するためにはどんな取り組みが必要となるのでしょうか。

美田氏:「自身がゲームにハマる」ということ「大会観戦環境の充実」の2つのアプローチがポイントではないでしょうか。

ライトファン自身がゲームにハマるための仕組みとして、遊ぶ環境の充実、ゲームコミュニティの設立、スキルを競う対戦の場の提供の3つの仕組みが必要になります。現在はeスポーツカフェやコミュニティの大会、学校の部活動への導入、学校対抗戦など様々な取り組みが行われています。

ただ、法制度やIP利用の課題などがあり、まだまだ十分普及しているとは言えないでしょう。

―:では大会観戦環境の充実とはどのような事が考えられるのでしょうか。

美田氏:現在すでに行われている事例を上げるとすればチーム・選手とファンの交流ですね。イベント・大会などではチームのブースが設けられ、ファンが直接チーム・選手と交流できる場が設けられたりもしています。

―:eスポーツ後進国である日本が今後先進国に追いつく可能性はあるのでしょうか。

美田氏:可能性はあると思います。PCゲームで世界の強豪チーム相手に日本チームが渡り合い、世界1位まであと一歩という結果を残した事例もあります。また現在のeスポーツ市場ではPCゲームだけではなくモバイルゲームも採用されるようになりました。

採用されるゲームの幅が広がったことはeスポーツ市場の成長に大きく関わります。モバイルゲームの採用の先駆けとなったのは日本を中心とするアジア地域です。世界的にもモバイルゲームのeスポーツ採用が進めば高い確率で日本は世界トップの成績を残す地域になるでしょう。

―:最後にeスポーツの魅力をお願いします。

美田氏:スポーツの歴史の中で、狩猟社会は「格闘技」、農耕社会はサッカー、野球などの「球技」、そして工業社会では「モータスポーツ」が出てきましたが、「eスポーツ」は情報社会のスポーツと言われております。

eスポーツは従来のスポーツの魅力に加え、最大の魅力はゲームの垣根を越えて社会的意義を果たすことのできるコミュニケーションツールという側面があることです。

多様性を尊重する今の時代、プレイするだけでコミュニケーションを取ることができるeスポーツはより多くの人々に認められていくことでしょう。

日本のeスポーツはいくつか課題がありますが、先述のように明るい兆しもでてきつつありますので、今後の成長に期待したいですね。

―:本日はどうもありがとうございました。